|

Lo stabilimento di La Spezia ed il connesso sito di Aulla, quest’ultimo

posto all’interno del comprensorio del Centro Interforze Munizionamento

Avanzato (CIMA) della Marina Militare, rappresentano il centro integrato

d’eccellenza missilistica di MBDA Italia.

Accanto ai programmi legati

allo sviluppo, produzione e mantenimento in servizio dei sistemi

missilistici antinave, che fin dalla nascita del sito rappresentano il

cuore dell’eccellenza del centro ed oggi registrano l’evoluzione delle

famiglie Marte e Teseo, il centro di La Spezia/Aulla di MBDA Italia si

appresta ad ampliare il proprio contributo al know-how strategico

nazionale.

Nel settore dei sistemi

superficie-aria, il centro si sta preparando per l’assemblaggio finale

del CAMM ER che si aggiunge alle attività legate alla famiglia Aster,

anch’esse in evoluzione e s’affaccia sul settore aria-superficie con

l’estensione della vita operativa e l’ammodernamento della munizione

stand-off a lunga portata Storm Shadow. Un’attività che si sviluppa di

pari passo con la ricerca e sviluppo (R&D) interna, la cooperazione con

le Forze Armate ed il CIMA, ed i numerosi programmi Ricerca e Sviluppo

(R&D) con le università, industria e centri dedicati della Difesa, in

un’ottica di sviluppo e mantenimento a livello strategico della

sovranità e produzione a favore della Difesa e dell’export nel settore

missilistico.

Nato negli anni ’70 per

supportare la decisione politica di dotare il paese di una capacità

sovrana nel settore del segmento missilistico tattico di superficie, le

cui attività si svilupparono inizialmente attraverso una cooperazione

industriale tra Oto Melara e Matra Engins per sviluppare il sistema

missilistico antinave Otomat (denominato Teseo dalla Marina Militare

italiana), lo stabilimento di La Spezia ed il connesso sito di Aulla

all’interno del comprensorio del Centro Interforze Munizionamento

Avanzato (CIMA) della Marina Militare sono oggi protagonisti di un nuovo

sviluppo produttivo e tecnologico. Costruito in quegli anni per

soddisfare le necessità del programma Otomat/Teseo, che ha riscosso un

notevole successo nel tempo con 1050 unità prodotte dai due paesi e

definiti gli accordi con il Ministero della Difesa per realizzare ad

Aulla (CIMA) le attività piriche inerenti l’integrazione, il collaudo

finale e lo stoccaggio delle munizioni presso installazioni oggi gestite

da MBDA Italia,

il binomio La Spezia/Aulla si è sviluppato nel tempo in

un centro d’eccellenza che vede la realizzazione completa di un sistema

missilistico, dalla fase di progettazione, sviluppo prototipi e test, a

quella di produzione con integrazione inerte e pirica, collaudo,

stoccaggio, consegna al cliente, mantenimento ed eventuale estensione

della vita operativa/ammodernamento del sistema.

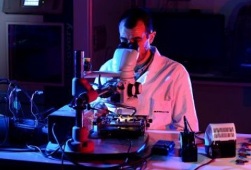

Ogni anno MBDA investe nel

comprensorio di La Spezia-Aulla circa sette milioni di euro, alimenta la

‘supply-chain’ locale per circa 20 milioni di euro, realizza tecnologia

allo stato dell’arte anche grazie ad una stretta collaborazione con le

università, mantenendo risorse qualificate e sviluppando mutue

collaborazioni con le Forze Armate, come nel caso del sito del Centro

Integrazione Missili (CIM) all’interno del comprensorio del CIMA della

Marina Militare. Sviluppatosi su di un sedime che oggi conta 22.500 mq,

di cui 10.500 coperti su 3 edifici, con una nuova palazzina uffici

(edificio 9), una struttura laboratori, produzione e magazzini (edificio

7) in ristrutturazione, ed un’area assemblaggio lanciatori e revisione

motori turbojet, il sito di La Spezia è passato nel 1997 in AOSM (Alenia

Oto Sistemi Missilistici) a seguito della costituzione di Alenia Difesa,

e quindi in Alenia Marconi Systems (AMS) e più recentemente nel 2001, è

confluito nella neonata MBDA. Presso quest’ultimo sito, le attività

principali riguardano lo sviluppo test e produzione (integrazione

inerte) di missili ed installazioni di lancio per piattaforme aeree,

navali e terrestri, a cui s’aggiungono progettazione meccanica ed

aerodinamica, simulazione e ‘ambiente sintetico’, ‘Hardware in the Loop’

(HWITL) e prove d’interferenza e compatibilità elettromagnetica (EMI/EMC),

revisione motori turbojet e laboratorio per tecnologie duali. A questi

s’aggiunge l’attività d’integrazione pirica, collaudo finale e

stoccaggio delle munizioni nonché la produzione della sezione anteriore

della famiglia di missili Aster presso il CIM ‘Sergio Ricci’ (dal nome

dello storico collaboratore di Gustavo Stefanini, ‘padre’ di Oto Melara,

al quale ha succeduto nella guida dell’azienda) ospitato presso gli

edifici 41 e 47 del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA)

della Marina Militare. Con quasi 200 dipendenti a tempo indeterminato ed

un’età media di 44 anni, di cui il 26% under 30 ed il 10% over 60 (con

una suddivisione fra uomini e donne pari rispettivamente all’80/20%), il

sito integrato di La Spezia/Aulla presenta principalmente cinque

macro-aree rappresentate dal centro sviluppo software sistemi

missilistici (CIS-CSSSM), settore operazioni, integrazione e validazione

del sistema d’arma, laboratorio equipaggiamenti di test ed il

laboratorio di ricerca e sviluppo industriale avanzato. Come anticipato,

il sito copre l’intero ciclo che porta alla creazione di un nuovo

sistema d’arma missilistico ed il supporto lungo la vita operativa, che

necessita di un “ambiente operativo fisico-logico” o area ad elevata

riservatezza (classifica uguale e superiore a ‘riservato’ e sottoposta a

vincoli di controllo del dipartimento delle informazioni per la

sicurezza – DIS) rappresentato dal CIS-CSSSM, dove vengono redatti ed

archiviati i documenti relativi ai programmi, mantenuto l’ambiente di

gestione dei requisiti funzionali e modellazione di sistema, quello di

modellazione e simulazione algoritmi

nonché l’ambiente di sviluppo

software e test funzionale per il sistema operativo del missile, sistema

di lancio e simulatori. L’area principale del sito è rappresentata da

quella destinata all’assemblaggio e manutenzione delle sezioni ed

assemblaggio finale (inerte a La Spezia ed integrazione pirica ad

Aulla) delle munizioni, assemblaggio e test degli equipaggiamenti

pirotecnici, sviluppo e validazione degli strumenti e della linea

d’assemblaggio, nonché banchi di sviluppo e test, design meccanico ed

elettrico. In pratica le varie componenti del missile arrivano dagli

altri siti del gruppo compreso il Fusaro, fornitori terzi ma anche dallo

stesso sito di La Spezia e qui vengono assemblati insieme nelle diverse

sezioni e queste a creare la munizione, che viene poi sottoposta a test

di verifica integrativa del sistema e della sua componentistica

nell’apposita area dedicata.

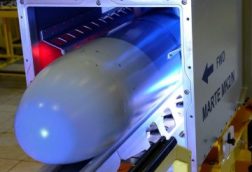

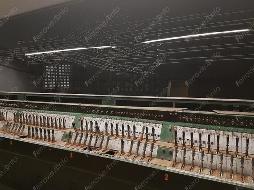

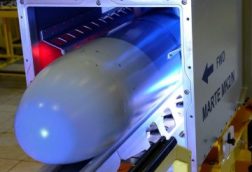

Lo stabilimento di La

Spezia Presso il sito di La Spezia si trovano attualmente la linea

d’assemblaggio dei missili Marte di seconda generazione ed in

particolare risultano in produzione le munizioni del secondo lotto per

l’impiego da nave (Mk2/N) destinate agli Emirati Arabi Uniti. Un’altra

linea d’assemblaggio è dedicata al Marte ER, di cui nel corso della

visita al sito, era in fase di realizzazione l’unità di pre-serie con il

nuovo turbojet Williams WJ-24-8G. Quest’ultima dovrebbe essere impiegata

per il primo tiro di qualifica quest’autunno presso il Poligono

Interforze di Salto di Quirra (PISQ) in Sardegna. Un ulteriore linea

d’assemblaggio riguarda il sistema missilistico antinave pesante Teseo,

di cui parleremo oltre, che ha visto dalla metà anni ‘2000

l’assemblaggio con ammodernamento alla più recente versione Teseo Mk2/A

delle munizioni della precedente versione Mk2 per la Marina Militare

nonché la produzione per l’estero sia nella versione precedente Mk2 che

della nuova Mk2/A.

Su richiesta e specifiche

della Marina Militare, MBDA Italia sta lavorando alla fase di

definizione finale della configurazione di una nuova versione denominata

Teseo Evo (o Evolution) con capacità antinave e contro bersagli

terrestri, di cui parleremo oltre, il cui completamento del design e

assegnazione del contratto di sviluppo dovrebbe arrivare entro la fine

del 2018.

Nel recente passato, presso il sito di La Spezia è stata

effettuato anche la preparazione e qualificazione dei lanciatori delle

batterie SAMP/T per l’Esercito Italiano a dimostrazione del completo

spettro d’esperienze accumulato a vantaggio di future attività.

In

particolare, come meglio vedremo oltre, il sito integrato di La Spezia/Aulla

si sta preparando per le attività legate al programma CAMM ER ed in

particolare alla realizzazione della linea di assemblaggio inerte e

pirica per il nuovo sistema missilistico con relativi sistemi di test e

supporto, nonché sistema di lancio e trasporto.

Una volta assemblate, le

munizioni e relativi sistemi di lancio passano all’area di integrazione

e validazione, dove vengono sottoposti a test e collaudo compresa quella

del seeker grazie ad una camera anecoica di nuova adozione dove viene

simulato l’inseguimento del bersaglio, disturbi e corrispondenza

alle prestazioni richieste.

Qui viene anche realizzata

l’integrazione con il sistema di lancio e condotta l’accettazione del

cliente nonché la gestione dei relativi tiri dopo aver completato

l’integrazione pirica ad Aulla, se non equipaggiati di testata

telemetrica.

Presso il laboratorio ‘test equipment’ sono portate a

termine tutte le fasi di progettazione, realizzazione, integrazione,

installazione e manutenzione relativa alle attrezzature di test, anche

in partnership con le piccole e medie imprese locali, e con l’obiettivo

di realizzare prodotti nuovi e modulari per l’impiego multi-attività, a

cui s’aggiunge la realizzazione di workshop per i clienti ed il supporto

al training.

Un’altra importante area del sito di La Spezia è

rappresentata dal WSSE (Weapon Systems Simulation & Experimentation)

dedicato all’integrazione dei sistemi e simulazione in ambiente

sintetico anche con altre realtà aziendali e della Difesa per nuovi

sistemi missilistici come nel caso del Multilayer Coastal Defence System

(MCDS) con primo cliente il Qatar e sistemi integrati per la difesa

aerea e contro i missili balistici (IAMD) con le nuove versioni della

famiglia Aster, come nel caso del sistema SAAM ESD con missili Aster 30

Block 1 sempre per il Qatar. A questi s’aggiunge Il Compact Warfare

System Package ‘Sea Ranger’ ovverosia il pacchetto modulare di comando e

controllo e sistemi d’arma per la difesa di imbarcazioni veloci di

ridotte dimensioni con Brimstone e Marte MK2/N per attività antinave e

SIMBAD-RC per la difesa aerea.

Tale suite di simulazione del

sistema integrato di plancia e gestione dei sistemi d’arma in ambiente

operativo consente, grazie alla piattaforma sviluppata da IBR Sistemi

con MBDA, di sviluppare un alto livello di realismo e presentazione ai

potenziali clienti sia in occasione di saloni o visite presso il sito. È

inoltre presente un’area dedicata alla revisione dei motori turbojet del

sistema missilistico Teseo per la Difesa e per l’export. Il sito di MBDA

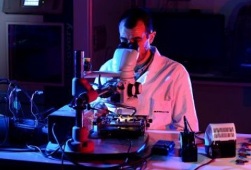

Italia dispone infine di una zona laboratorio R&D denominato LaMBDA (Laboratory

for Advanced Industrial Research and Technology – MBDA) che ricerca

l’eccellenza tecnologica per applicazioni industriali anche duali, con

particolare attenzione alle opportunità offerte dai ‘lateral market’. Il

laboratorio collabora attivamente con PMI, università, startup e Forze

Armate in ottica ‘Open Innovation’, costituendo un ‘hub’ di tecnologie

sul territorio.

Il laboratorio ha una forte connotazione multidisciplinare ed è integrato nel panorama europeo del gruppo,

offrendo contributi nei principali settori, dal monitoraggio delle

condizioni di funzionamento ed ambientali attraverso sistemi HUMS (Health

and Usage Monitoring System) di nuova generazione per l’integrazione nei

sistemi di lancio e negli stessi sistemi missilistici, alla stampa 3D

con materiali termoplastici ad alte prestazioni, allo studio e

caratterizzazione di materiali e impatto ambientale come nel caso dei

materiali reattivi ad alta energia per le teste in guerra, sistemi

fotonici, armi laser, sistemi elettronici ad alte prestazioni ed armi ad

impulso elettromagnetico, come nel caso del programma THOR che renderà

inefficaci, bruciandone i circuiti elettronici, i sistema d’arma

avversari. Come anticipato, il CIM di Aulla nell’ambito del comprensorio

del CIMA, costituisce un elemento integrante e distintivo del sito

spezzino di MBDA Italia e del suo rapporto con la Difesa. In aggiunta

all’integrazione pirica sui sistemi missilistici presenti e futuri,

nell’ambito del programma Aster il CIM svolge una missione unica

effettuando la produzione della cosiddetta ‘sezione anteriore’ per tutti

i missili Aster, con un rateo di circa 20 unità al mese.

Quest’ultima che include la

testata in guerra viene assemblata ad Aulla ed una volta collaudata

viene inviata in Francia presso il sito MBDA di Selles-Saint-Denis, dove

si trova la linea d’assemblaggio Aster per tutti gli operatori della

famiglia del sistema missilistico.

In aggiunta alla testa in guerra, la

sezione anteriore del missile Aster comprende anche seeker, blocco

sensori, pacco batterie e spoletta.

I recenti ordinativi di missili

Aster nel Medio Oriente unitamente agli sviluppi del programma Marte ed

in un prossimo futuro del CAMM ER, hanno portato ad un piano di

potenziamento delle capacità del sito senza ampliare le infrastrutture.

Al fine di assicurare un incremento del rateo di assemblaggio pirico e

quindi di produzione e fornitura dei sistemi missilistici ordinati,

verrà portata a termine una trasformazione degli spazi a disposizione.

In aggiunta alla line di

produzione della sezione anteriore dei missili della famiglia Aster,

ciascuna delle due aree del CIM dispone di diverse aree d’integrazione

pirica comprendente una sala di test e due celle dove avviene

l’integrazione vera e propria con un pre-assemblaggio dei relativi

componenti, un accoppiamento con la testa e l’assemblaggio finale.

Secondo il piano di potenziamento ideato dagli ingegneri e tecnici di MBDA Italia, anche la sala di test viene trasformata in area

d’integrazione dove potrà essere svolto l’intero ciclo d’assemblaggio

missilistico finale.

In questo modo viene assicurato il rispetto dei

livelli di gestione del materiale pirico nelle diverse aree che

s’aggiunge all’ottemperanza al TULPS (Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza) che classifica i componenti pirici in 5 categorie a

secondo delle loro caratteristiche e del tipo di reazione (detonanti e

deflagranti) ed impone che vengano stoccati in depositi differenti (un

deposito per ogni categoria).

Accanto a tale potenziamento,

il CIM vedrà in un prossimo futuro l’entrata in operazioni della linea

d’assemblaggio pirica del sistema missilistico superficie-aria CAMM ER

destinato al sistema EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions), a

cui s’aggiunge l’estensione della vita operativa e l’ammodernamento del

sistema stand-off Storm Shadow in servizio con l’Aeronautica Militare

italiana. In particolare, grazie ad un contratto che dovrebbe essere

assegnato entro la fine dell’anno, il CIM si sta preparando

all’inertizzazione delle munizioni Storm Shadow per il successivo

ripristino a seguito del previsto programma di MLU lanciato nel 2017,

che al momento attuale coinvolge soltanto la Francia e la Gran Bretagna.

In questo contesto, le munizioni prodotte per l’AMI verranno rese inerti

presso il CIM e poi spedite in Gran Bretagna per essere sottoposte

all’ammodernamento al pari delle munizioni per gli altri due

paesi. Successivamente torneranno al CIM, al termine del ciclo, per

l’integrazione pirica finale prima della riconsegna.

Marte ER: l’antinave

intermedio leggero Sviluppato dall’allora Oto Melara – la cui area

missilistica è successivamente confluita, attraverso diversi passaggi

come sopra evidenziato, in quella che oggi è MBDA -, quale missile

antinave leggero destinato ad essere impiegato da nave (Sea Killer Mk1),

elicottero (Marte Mk2) e successivamente velivoli ad ala fissa da

addestramento ed attacco al suolo (Mk2/A),

il sistema d’arma Marte

nell’attuale (seconda generazione) versione ha registrato la sua prima

applicazione per l’impiego da velivoli ad ala rotante ed in particolare

inizialmente a bordo dell’EH-101 della Marina Militare dal 2006 e

successivamente dalla piattaforma NHIndustries NFH-90, che ha completato

l’integrazione e qualificadel sistema nel 2012.

Il programma ha

successivamente registrato lo sviluppo a partire dal 2009 della versione

navale (o lanciata da nave) che è stata qualificata nel 2012, la cui

munizione (canister di trasporto e lancio + missile) e sistema di lancio

costituiscono il fulcro della variante per l’impiego operativo antinave

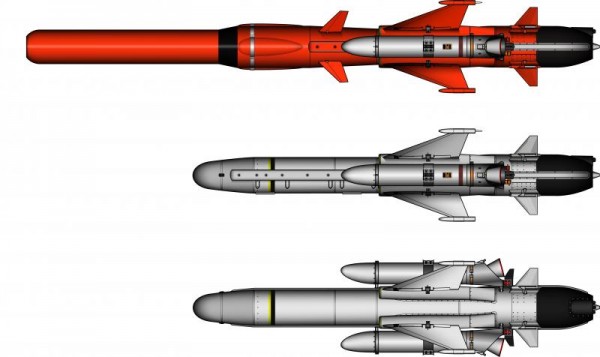

da nave. La seconda generazione del missile Marte (Mk2) si caratterizza

per una riduzione della lunghezza della cellula grazie all’impiego di

due booster laterali, una sezione anteriore di maggiore diametro per

ospitare il seeker RF denominato SM-1S fornito da Leonardo

(precedentemente Selex SI/Galileo) che rappresenta lo stesso utilizzato

per il sistema missilistico Otomat/Teseo Mk2/A, ed elettronica digitale

con nuovo computer di missione.

Con una lunghezza di 3,85 metri, un

diametro massimo di 316 mm ed un peso di 310 kg (con booster) che

scendendo a meno di 300 kg per la versione senza i medesimi (Mk2/A per

velivoli ad ala fissa sia da addestramento/combattimento che da

pattugliamento), il Marte Mk2 ha una portata di oltre 30 km, un sistema

di guida integrato altimetro/inerziale per la guida ‘mid-course’ e

terminale radar attiva con avanzate capacità di risposta alle

contromisure (ECCM). Grazie alla possibilità di lanciare fuori-asse fino

a +/-90 gradi, con un ridotto tempo di risposta (3 secondi necessari

all’accensione ed altrettanti per il lancio), la capacità di programmare

tre ‘way-point’ sul piano orizzontale, l’altezza per il punto di impatto

e la zona di ricerca del seeker attraverso il sistema di pianificazione

della missione, il Marte Mk2 si caratterizza per avanzate capacità

d’ingaggio di bersagli di superficie con una testa in guerra della

classe 70 kg ad attivazione ad impatto o di prossimità, elevate capacità

di manovra terminale per incrementare la sopravvivenza contro sistemi

per la difesa ravvicinata delle unità sotto attacco. In aggiunta

all’impiego da elicottero in servizio con la Marina Militare, il Marte è

stato testato da piattaforma ad ala fissa per il pattugliamento

marittimo Airbus C-295 e da velivolo da addestramento/attacco al suolo

Leonardo M-346. Per la prima piattaforma (C-295), è stata eseguita una

serie di campagne di volo per l’acquisizione dei dati ambientali,

culminata con una prova di sgancio eseguita con successo nel 2013. Per

la seconda piattaforma invece è stata studiata l’interazione funzionale

della capacità antinave effettuata con il Marte Mk2/A.

Nella versione lanciata da

nave, denominata Marte Mk2/N, la munizione e il relativo sistema di

lancio sono stati acquisiti dalla Marina degli Emirati Arabi Uniti per

l’impiego da bordo delle unità veloci classe ‘Ghannatha’, per cui il

paese mediorientale ha acquisito un ulteriore secondo lotto di

munizioni, attualmente in fase di produzione. Quest’ultima versione,

seppure nulla è stato mai confermato ufficialmente dall’azienda, è stata

acquisita anche dal Turkmenistan per equipaggiare le unità veloci

d’attacco da 55 metri costruite in Turchia dai cantieri Daersan e dotate

di due lanciatori singoli. Lo sviluppo della terza generazione della

famiglia Marte, seconda quanto risulta ad AD, risale al 2006

quando la Marina indiana ha emesso un requisito operativo per un sistema

missilistico antinave con portata intermedia da installare su

piattaforma ad ala rotante. Per soddisfare tale esigenza e l’interesse

di diverse altre Marine militari mondiali che necessitavano di un

analogo sistema, MBDA Italia ha sviluppato il Marte ER (Extended Range).

Concepito fin dall’inizio dello sviluppo come sistema d’arma

multi-piattaforma capace di essere impiegato non soltanto da elicotteri,

batteria costiera e piattaforma navale, ma anche da velivolo da

combattimento o fast-jet come l’Eurofighter Typhoon in aggiunta a

velivoli da addestramento/attacco al suolo o combattimento, partendo da

una comune cellula che si differenzia per i piani di controllo del

missile al fine di soddisfare i stringenti requisiti in termini di spazi

e gestione della munizione sotto l’ala dei fast-jet ed il sistema

d’interfaccia con la medesima piattaforma lanciatrice.

Gli ingegneri e

tecnici di MBDA Italia sono pertanto intervenuti con lo sviluppo di una

nuova cellula dal diametro costante in grado di accogliere una nuova

sezione propulsiva per assicurare una portata superiore ai 100

chilometri ma con dimensioni tali da poter continuare l’installazione su

elicotteri di medie dimensioni e velivoli d’addestramento/attacco al

suolo come la piattaforma Leonardo M-346.

Al posto del motore a razzo

del Marte Mk2, la versione ER (Extended Range) adotta un turbojet

Williams WJ-24-8G. Rispetto alla versione Mk2, la versione ER ha i

controlli in coda: tale soluzione assicura una risposta più immediata ai

comandi di attuazione ed una maggiore manovrabilità complessiva.

La

variante ER è un missile di lunghezza pari a 3,6 metri e dal peso

di 330 kg (inclusi i boosters). L’incremento di portata ha portato alla

modifica del sistema di guida: alla suite basata sul solo dato inerziale

è stato aggiunto l’uso del dato GPS, grazie all’inserimento di un

ricevitore GPS per la fase di crociera. Per quest’ultima fase, possono

essere impostati fino a dieci ‘way point’ tridimensionali. L’impiego del

ricevitore GPS incrementa ulteriormente la precisione della navigazione

e consente l’attacco di bersagli quali navi in porto o installazioni in

prossimità della costa sulle base delle coordinate geografiche.

Per

quanto riguarda il seeker, non è stato ancora selezionato, facendo

presente che il sistema in banda ‘X’ installato sul Marte Mk2 e prodotto

da Leonardo è lo stesso di quello installato sull’Otomat Block IV/Teseo

Mk2A. Sfruttando l’estesa esperienza sviluppata nell’ambito dei seeker

per i principali programmi europei rappresentati dai sistemi d’arma

Aster e Meteor, di cui MBDA Italia detiene la design authority, quest’ultima

ha sviluppato un ricevitore digitale a banda larga in fase di

validazione in ambiente operativo, che unitamente ad un seeker in banda

Ku con antenna tradizionale, potrebbe trovare applicazione sul Marte ER

con tempi di messa a punto compatibili con le attuali richieste di

consegna al primo customer del sistema missilistico, rappresentato dal

Ministero della Difesa del Qatar.

A ciò s’aggiunge una testata

in guerra dal peso complessivo di 70+ kg con spoletta d’attivazione ad

impatto o di prossimità che consente di colpire ed affondare unità quali

vedette veloci e corvette e di provocare significativi danni anche a

fregate, rimanendo al di fuori del raggio d’azione delle loro difese

missilistiche aeree. La terza generazione del sistema missilistico è

inoltre dotata di un sistema di pianificazione delle missioni più

evoluto, che consentirà un’ulteriore ottimizzazione della traiettoria in

quadrimensionale ai fini dell’ingaggio. Come anticipato il Marte ER è

stato concepito quale sistema multipiattaforma e conseguentemente

sviluppato in due versioni ed una variante.

La versione Naval Ground

(N/G) destinata ad essere lanciata da nave o batteria costiera e quella

lanciabile da elicottero o H/C (Helicopter) si differenziano perché la

prima viene lanciata da un canister mentre nel caso della versione HC,

quest’ultima dispone dell’interfaccia meccanica e connettori,

rappresentati da morsetti di sospensione e sistemi di bloccaggio, per

l’aggancio al lanciatore per elicottero. La variante Fast Jet (FJ) si

differenzia rispetto alla versione H/C per la mancanza di booster, in

quanto il missile sfrutta la velocità della piattaforma, un diverso

sistema di armamento e sicurezza o SAU (Safety and Arming Unit), un

inviluppo di volo differente e modifiche alla cellula nella parte di

interfaccia con il pilone aereo. Successivamente al rilascio dalla

piattaforma FJ lanciatrice, la munizione plana fino al punto di

accensione motore. A queste differenze si aggiunge la predisposizione

della munizione ad un’interfaccia Mil-Std 1760, la più recente per

l’impiego aeronautico che consente uno scambio d’informazioni fra

piattaforma e sistemi d’arma secondo i più moderni standard.

In servizio presso le forze

armate nazionali e di diversi altri paesi, la società AEREA ha

sviluppato i seguenti prodotti che s’interfacciano con la famiglia di

missile Marte, compresa la versione Extended Range (ER) per l’impiego da

velivoli ad ala rotante e fissa. Si tratta dell’HLRU (Hook Lifting

Release Unit), unità di rilascio gravitazionale da 14 pollici impiegato

sulle principali piattaforme elicotteristiche (EH101 e NH-90 con

particolare riferimento all’impiego con il Marte, ma anche AW159, AW/T129

e molti altri) ed i sistemi AHDERU ed ALDERU (Advanced Heavy/Light Duty

Ejector Release Unit).

Questi ultimi rappresentano eiettori da 30

pollici e 14 pollici rispettivamente, che equipaggiano la linea Eurofighter Typhoon attualmente nella configurazione con energizzazione

pirotecnica, ma già disponibili anche in versione pneumatica di cui le

specifiche versioni da 14”PLDERU-B e PLDERU-P5N (Pneumatic Advanced

Light Duty Ejector Release Unit) sono state selezionate per

l’equipaggiamento della linea Leonardo M346 Master. Le versioni NG ed HC

dispongono già di un cliente di lancio rappresentato dal Ministero della

Difesa del Qatar che nel settembre 2016 ha assegnato a MBDA un contratto

del valore di circa 640 milioni di Euro per lo sviluppo e la fornitura

della versione NG per l’impiego da batteria costiera o MCDS.

Il primo

lancio di qualifica del sistema Marte ER è previsto per questo autunno

presso il PISQ e la produzione di serie del sistema per il cliente

qatariano dovrebbe iniziare nel 2020 per consentire le prime consegne

del sistema MCDS l’anno successivo.

L’architettura del sistema

MCDS comprende un numero non divulgato di batterie equipaggiate con

missile Marte ER ed Exocet MM40 Block 3 che s’interfacciano con un

centro di comando fisso ed un pacchetto di mezzi per la logistica e

manutenzione.

Ciascuna batteria o CDS (Coastal Defence System)

comprenderebbe secondo quanto ha appurato AD, tre mezzi ruotati con

lanciatore quadrinato derivato da quello per il sistema missilistico

Exocet, una stazione di comando e controllo ed una per i sensori,

entrambe su mezzo ruotato. Le batterie Exocet si differenziano

esclusivamente per il numero di mezzi lanciatori (2 anziché 3), mentre

il tutto comprende un sistema di sorveglianza e designazione bersagli

basato su sistema non pilotato, peculiarità del sistema prescelto dal

Ministero della Difesa del Qatar.

Quest’ultimo lo scorso marzo, ha

assegnato nel corso del salone di DIMDEX 2018, un contratto a MBDA per

la fornitura del sistema Marte ER nella versione HC per l’impiego dai

futuri elicotteri navali NHIndustries NFH90, anch’essi ordinati nel

corso del medesimo evento insieme alla medesima piattaforma in versione

da trasporto tattico, con contratto destinato a diventare operativo

entro la fine dell’anno, e consegna delle relative piattaforme prevista

a partire dalla metà del 2022. Come anticipato da Analisi Difesa, MBDA e

Leonardo su contratto assegnato a quest’ultima quale capocommessa dal

consorzio Eurofighter, hanno lanciato nell’ottobre 2016 una System

Definition Phase (SDP) di un più ampio programma per l’integrazione del

sistema Marte ER sul velivolo da combattimento Typhoon, facendo del

sistema missilistico di MBDA l’arma antinave standard per il velivolo

paneuropeo.

Nel corso della SDP che si è

completata lo scorso aprile, sono stati effettuate con successo prove di

integrazione e sgancio a terra di mock-up del missile dal velivolo

strumentato IPA 2 di Leonardo Velivoli a Caselle. L’Aeronautica Militare

si è fatta garante dell’integrazione di tale capacità per il primo

cliente internazionale, rappresentato dall’Aeronautica del Kuwait. Il

sistema Marte ER fa parte del pacchetto che MBDA ha proposto al Kuwait

per soddisfare le specifiche richieste del paese mediorientale ed il cui

contratto dovrebbe essere assegnato a breve.

Sulla base di tali

specifiche e richieste di altri potenziali futuri utilizzatori del Marte ER, MBDA ha sviluppato due diversi profili di missione.

Il primo

riguarda un attacco diretto ad un target, generalmente pre- ianificato,

dove il lancio avviene entro poche centinaia di metri di quota a

velocità subsonica mentre il secondo viene effettuato nel corso di

pattugliamenti aerei a media-alta quota contro bersagli che vengono

evidenziati dai sensori imbarcati o su designazione esterna.

MBDA è in

attesa di ricevere il contratto per la fase successiva d’integrazione

del sistema missilistico sul Typhoon che, occorre sottolineare, è stato

concepito per ridurre al minimo il carico del pilota e le informazioni

necessarie all’impiego del sistema, trattandosi di un’arma

‘fire-and-forget’

Fra i potenziali clienti del

Marte ER in versione lanciabile da Fast Jet, potrebbe essere annoverata

l’Aeronautica Militare italiana che con la perdita della capacità

antinave causa il ritiro dal servizio dei missili Kormoran, avrebbe

espresso interesse per tale soluzione come testimoniato dal suo

coinvolgimento nelle attività d’integrazione sulla piattaforma Typhoon a

vantaggio del Kuwait. Lo stesso documento programmatico pluriennale

della Difesa Italiana per il periodo 2017-2019, parlando di programmi

non ancora finanziati, evidenzia la necessita dell’approvvigionamento

del sistema missilistico Marte ER per miglioramento capacità d’ingaggio

aria/superficie, senza peraltro specificare la piattaforma. Anche

l’Aeronautica del Qatar potrebbe diventare un potenziale cliente della

versione fast-jet, in caso di richiesta del sistema, grazie all’attuale

presenza del medesimo nel futuro inventario delle Forze Armate del paese

mediorientale. In parallelo allo sviluppo del Marte ER, MBDA sta

lavorando ad una serie di capacità potenziate del sistema missilistico

raggruppate intorno a tre principali aree: l’adozione di un data link

che consentirebbe il re-targeting in volo, oltre alla capacità

d’identificazione certa e distruzione del bersaglio, un nuovo seeker

multi-mode in radiofrequenza ed infrarosso/laser semi-attivo ed una

nuova testata di potenza e capacità maggiorate.

L’evoluzione del Teseo

Con l’avvicinarsi della fine della vita operativa del sistema Teseo Mk

2A (designazione export Otomat Mk 2 Block IV) che assicura il lungo

braccio delle capacità antinave delle unità della Marina Militare

Italiana, sfruttando le sinergie con l’evoluzione del sistema Marte ER,

MBDA Italia e la forza armata stanno lavorando ad un piano per lo

sviluppo di una nuova generazione del sistema d’arma, meglio conosciuta

come Teseo Mk2/E (dove E sta per Evolved o più semplicemente Evo).

Quest’ultima è destinata ad

incorporare miglioramenti prestazionali e capacitivi rappresentati da

portata potenziata, letalità maggiorata e aumentata efficacia in fase

terminale. Con fondi già disponibili, il contratto per lo sviluppo del

nuovo sistema Teseo Mk2/E è atteso entro il 2018, al fine di ridurre al

minimo eventuali gap capacitivi determinati dalla conclusione della vita

operativa dell’attuale munizione prevista per l’inizio del prossimo

decennio. Sviluppato a partire dal 1969 quale private venture fra le

allora società Oto Melara e Engins Matra (più tardi confluita in Matra

BAE Dynamics ed oggi MBDA France) successivamente fuse nel gruppo MBDA,

ed entrato in servizio con la Marina Militare italiana nel gennaio 1976,

il sistema missilistico Otomat denominato Teseo dalla Marina Militare

Italiana è inizialmente evoluto in una versione Mk2 dotata di gittata

potenziata sviluppata a partire dal maggio 1973, con primo lancio nel

gennaio 1974 e sviluppo completato nel 1976. Sebbene negli anni ’80, le

due società avessero studiato una versione supersonica dell’Otomat, con

propulsione ramjet e denominata Otomach, capace di raggiungere una

velocità massima di 1,8 Mach, tale progetto è stato abbandonato per una

soluzione che comprendesse capacità stealth e di aggiornamento e

verifica degli effetti della missione, ma anche quest’ultima è stata

lasciata senza seguito e nell’ottobre 1992, il Ministero della Difesa

francese ha definitivamente abbandonato il programma Otomat per dedicare

i propri sforzi al potenziamento del sistema missilistico Exocet.

L’Italia invece ha proceduto nello sviluppo dello studio di una versione

stealth del missile con cellula caratterizzata da avanzate soluzioni

tecniche, testate in camera anecoica. Denominato Otomat/Teseo Mk3, un

modello di questa soluzione è stato presentato all’edizione 1994 di

Euronaval, attirando l’attenzione dell’US Navy. Quest’ultima già

conosceva l’Otomat in quanto aveva acquistato un piccolo lotto di

munizioni quale sistema antinave da valutare contro le difese delle

proprie navi con risultati estremamente positivi per il sistema ed

allarmanti per l’US Navy. Tale attività ed i successi sviluppi del

sistema sopra riportati, hanno portato alla firma di un memorandum of

nderstanding fra Italia e USA nel novembre 1995 per un’analisi congiunta

di opzioni per un missile anti-superficie di nuova generazione (NGASM,

New Generation Anti-Surface Missile).

Prima che la US Navy perdesse

interesse nel progetto, definitivamente abbandonato nel 1999 per

perseguire capacità di ‘deep-strike’, il Ministero della Difesa italiano

ha assegnato ad AMS un contratto per lo sviluppo e la valutazione di un

sistema di guida multi-sensore RF/infrarosso, che unitamente alla

cellula stealth avrebbero dovuto portare all’avveniristico sistema

d’arma che ha ricevuto il nome Ulisse, prima di essere definitivamente

abbandonato esclusivamente per motivi economici.

Verso la fine degli

anni ’90, Alenia Marconi Systems (AMS) ha cominciato a lavorare a

versioni migliorate dell’Otomat Mk2 e dopo aver sviluppato e venduto

alla Malesia la versione Block III della munizione, nel corso di

Euronaval 2000 è stato annunciato il lancio delle attività sulla

versione Block IV. Lo sviluppo vero e proprio di quest’ultimo modello

per la Marina Militare, è partito nel 2001 ed il primo test di lancio

con testata telemetrica del Teseo Mk2/A (Otomat Mk2 Block IV per

l’esportazione) si è svolto con successo sul Poligono Sperimentale e di

Addestramento Interforze di Salto Di Quirra (PISQ) il 30 maggio 2006.

Successivamente nel novembre 2007, un lancio con missile completo è

stato realizzato con successo sempre sull’area a mare dello stesso

poligono dal caccia lanciamissili Durand de la Penne. Con il

completamento delle attività, NAVARM ha assegnato a MBDA un contratto

del valore di 45 milioni di euro per l’ammodernamento di 38 missili e 4

sistemi di lancio per i caccia classe ‘Durand de la Penne’ e ‘Doria’. Il

Teseo Mk2/A si presenta come un’arma antinave ‘fire-and-forget’ con

capacità ognitempo ed una gittata superiore ai 180 km con profilo di

volo quasi esclusivamente a bassa quota e sea-skimming.

Con una lunghezza di meno di

cinque metri ed un peso al lancio di 780 kg, il Teseo Mk2/A si

caratterizza per un sistema propulsivo incentrato sul turbogetto

Turbomeca TR 281 Arbizon III per la fase di crociera ed attacco finale,

in grado di assicurare un’elevata veloce subsonica e significative

capacità di manovra. Dotato di un sistema di navigazione ‘mid-course’

incentrato su INS/GPS e capacità di essere riprogrammato in volo grazie

ad un sistema data link installato sulla piattaforma lanciante, il Teseo

Mk2/A presenta un sistema di guida terminale basato su seeker RF attivo

in banda ‘X’ fornito da Leonardo e dotato di avanzate capacità in

termini di contromisure elettroniche, in grado di assicurare manovra

evasive terminali e capace di variare l’altezza dell’impatto. A questi

s’aggiunge una testata in guerra da ben 210 kg, in grado di essere

attivata ad impatto o in prossimità. Grazie al sistema GPS, l’ultima

versione del Teseo è in grado di attaccare bersagli navali in ambito

litoraneo, portuale e terrestre sulla base delle coordinate geografiche

di questi ultimi. Il missile dispone di un avanzato sistema di missione

con way-point tridimensionali (si presume qualche decina), profilo di

missione sea skimming e capacità d’ingaggio multiplo simultaneo con

direttrici predefinite d’attacco, zone di non sorvolo (no fly zone) e di

allerta collisione verticale con seeker che può essere azionato entro

una zona operativa per l’ingaggio di bersagli singoli o multipli, a cui

s’aggiunge l’ottimizzazione dell’impiego in acquee costiere o alto-mare.

Attualmente installata sulle unità navali della MM della classe ‘Ammiragli’,

‘Doria’ e ‘Bergamini’, la versione Teseo Mk2/A si caratterizza per

canister dalle ridotte dimensioni per incrementare il numero di missili

imbarcabili (due al posto di uno) in una configurazione con interfaccia

per ogni lanciatore collegato al sistema di pianificazione della

missione, nonché sistema di combattimento e navigazione con dati forniti

dal GPS/INS e sistema data link per il controllo durante il volo.

In

aggiunta alla Marina Militare, la versione Teseo Mk/2A sarebbe stata

acquistata anche dal Turkmenistan per equipaggiare le unità da 55 metri

fornite dai cantieri turchi Dearsan, in una configurazione con un nuovo

lanciatore in materiale metallico, ridotte dimensioni e costi. Le

munizioni in servizio con la MM vengono sottoposte a periodiche attività

di mantenimento e revisione presso il CIMA con il supporto di MBDA, ma

come sopra evidenziato, la loro vita operativa si sta avvicinando alla

conclusione.

Per questo motivo la Forza

Armata e MBDA hanno avviato il piano di sviluppo sopra evidenziato, la

cui attività di definizione del progetto sulla base del requisito emesso

da NAVARM dovrebbe completarsi entro la fine dell’anno con

l’assegnazione del contratto per la fase di sviluppo e qualificazione

della nuova generazione del missile Teseo. In pratica, secondo quanto ha

appurato AD, Il Teseo Evo sarà un sistema d’arma polivalente con

capacità non soltanto antinave ma anche d’attacco su terra a media

distanza o light strike per distinguerlo da sistemi quali l’MCDN, il

Tomahawk o il Kalibr, che vengono definiti come armi da ‘deep strike’

per gittate nell’ordine o superiori al migliaio di chilometri.

Per

soddisfare tale requisito, la nuova versione Mk2/E si prevede che sia

dotata di un motore turbofan al posto dell’attuale turbogetto, il cui

modello peraltro già esistente dovrebbe essere fornito dall’americana

Williams, fornitrice di turbofan per i sistemi missilistici americani,

con serbatoio strutturale e nuovo sistema anti-G. Grazie a quest’ultimo

sistema propulsivo, il Teseo Evo dovrebbe avere una portata praticamente

doppia rispetto all’attuale sistema, che comporta inevitabilmente

modifiche alla cellula oltre che ai sistemi di controllo ed

all’elettronica di missione ed un nuova o migliorata testata in guerra.

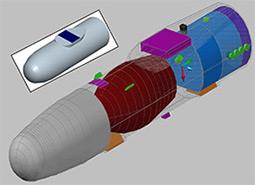

Secondo quanto è stato possibile appurare nel corso del salone di

Seafuture 2018 da una presentazione effettuata da MBDA alla presenza di

delegazioni di Marine estere, in aggiunta al nuovo motore turbofan, la

nuova versione presenterebbe una cellula con efficienza aerodinamica

migliorata ed incremento non soltanto della manovrabilità ma anche della

sopravvivenza della munizione grazie si presume ad una ridotta segnatura

radar determinata anche da materiali ad hoc. Secondo alcune fonti,

l’immagine della nuova cellula con spaccato interno che è apparsa nel

corso della presentazione, sarebbe legata al completamento della fase

dello studio di fattibilità, ma MBDA avrebbe successivamente offerto e

starebbe valutando la possibilità di una cellula diversa, che si presume

similare ai missili da crociera, il che offrirebbe il vantaggio della

possibilità di lancio multipiattaforma, vista la capacità light strike

offerta dal sistema.

A questa s’aggiunge, mettendo

a fattore comune l’attività e le tecnologie in fase di adozione per il

Marte ER, una completa rivisitazione dell’elettronica e dei sistemi di

bordo, con un nuovo ricevitore GPS ed altimetro radar, nonché un seeker

di nuova generazione.

Per assicurare la doppia capacità antinave e light

strike, il Teseo Evo sarebbe equipaggiato con un seeker multi-banda

comprendente la radiofrequenza e secondo quanto riportato, almeno un

ricevitore laser semi-attivo. Per incrementare ulteriormente le capacità

del sistema d’arma, la nuova versione del Teseo dovrebbe avere una

testata in guerra scalabile potenziata.

A tal riguardo, nell’ambito del

piano nazionale della ricerca militare, MBDA ha portato a termine

attività di studio e sperimentazione dei materiali reattivi per

l’applicazione a sistemi d’arma di produzione propria quali il Marte ER,

Teseo Evo, CAMM ER (senza contare l’incremento di efficacia su

intercettore ATBM).

I materiali reattivi sono metalli o semi-metalli con

proprietà meccaniche adeguate alla realizzazione dell’involucro

strutturale della testa in guerra (TIG). Essi aumentano la letalità

delle TIG, abbinando un considerevole effetto esplosivo all’effetto

cinetico della proiezione di frammenti. L’intenzione è quella di

utilizzare i materiali reattivi per la realizzazione di TIG penetranti,

a frammentazione o multi-effetto.

Ulteriori fasi del programma

sono previste con potenziali sperimentazioni applicate a TIG per prove

reali.

Per assicurare una capacità di riprogrammazione in volo e

conseguentemente ottimizzare i tempi per l’ingaggio del bersaglio

prescelto, oltre ad una verifica della distruzione del medesimo (BDA,

Battle Damage Assessment), MBDA Italia sta portando avanti, nell’ambito

del Piano della Ricerca Militare Nazionale, sviluppi ulteriori del

programma Mercure che ha già visto la realizzazione di un data link a

‘due vie’ tramite satellite SICRAL e la sua potenziale applicazione al

sistema Teseo.

La nuova versione di quest’ultimo sarebbe inoltre dotata

di un nuovo canister più leggero per impiego a perdere (one-shot) e di

un sistema di pianificazione della missione migliorato in parallelo ad

un supporto ottimizzato per il ciclo vita dell’arma. In aggiunta ad

ampliare le capacità antinave e strike del sistema d’arma, lo sviluppo

del Teseo EVO consentirebbe di sviluppare e mantenere delle capacità in

diverse aree e tecnologie strategiche che costituirebbero un importante

bagaglio che la Difesa e l’Industria nazionale potrebbero portare sul

piatto della bilancia in vista della partecipazione al programma

anglo-francese FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon) per lo sviluppo

di un missile antinave e ‘deep-strike’ di nuova generazione destinato ad

entrare in servizio alla fine degli anni 2020.

Nell’ambito di quest’ultimo,

nel marzo 2017 è stato lanciata una fase triennale di valutazione

preliminare delle tecnologie e soluzioni tecniche che potrebbero essere

incorporate nella nuova famiglia di sistemi missilistici destinati a

rimpiazzare i missili antinave Harpoon, Exocet e aviolanciabili Storm

Shadow/Scalp EG.

Secondo quanto risulta ad AD, Segredifesa starebbe

valutando, fondi permettendo, di entrare quale osservatore nel programma

a partire dal prossimo anno, assicurandosi la possibilità di analizzare

e seguire lo sviluppo del medesimo per essere pronta alla sua

partecipazione con le giuste tecnologie e soluzioni tecniche.

Il CAMM ER Come sopra

riportato, lo stabilimento di La Spezia ed il sito di Aulla di MBDA

Italia non rappresentano soltanto il cluster d’eccellenza nel settore

dei sistemi antinave, ma registrano anche una lunga tradizione nel

settore dei sistemi missilistici superficie-aria con i sistemi navali

Albatros e munizione Aspide e SAAM-IT/SAAM ESD e relativi sviluppi con

la famiglia di missili Aster.

A questi a breve s’aggiungerà

il sistema missilistico EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions)

basato sulla munizione CAMM ER (Common Anti-Air Modular Missile Extended

Range) destinato all’Aeronautica Militare ed all’Esercito Italiano, ed

oggetto di valutazione da parte della Marina Militare.

Lanciato come

private-venture da MBDA Italia nel 2012, il programma EMADS/CAMM ER è

stato prescelto quale rimpiazzo, a partire dal 2021, delle linee di

munizioni Aspide facenti parte rispettivamente del sistema Spada

dell’AMI e del sistema Skyguard dell’EI.

Caratteristiche peculiari del CAMM ER sono il sistema di guida attiva dotato di seeker a

radiofrequenza per l’impiego ognitempo, ed sistema di lancio di tipo

“soft launch”, che permette l’accensione del booster ad una distanza dal

lanciatore sufficiente a salvaguardarne l’integrità.

La versione CAMM ER deriva

dal missile CAMM (di cui peraltro una significativa comunanza di

componenti) da cui se ne differenzia principalmente per una maggiore

lunghezza (4,2 contro 3,2 metri) e peso (160 contro 99 kg), conseguenze

dell’adozione di un nuovo e più potente sistema propulsivo, sviluppato e

prodotto dalla società Avio, che ne incrementa la portata ad oltre 40

km, a cui s’aggiunge una nuova configurazione aerodinamica con quattro

ali a basso allungamento che si estendono lungo la sezione

centro-posteriore del missile.

Tali caratteristiche assicurerebbero

prestazioni di manovrabilità similari se non superiori a sistemi più

prestanti dell’attuale generazione.

Il CAMM ER si caratterizza

per capacità ognitempo, ingaggio simultaneo contro bersagli multipli a

360° e nei confronti delle previste future minacce aeree, un data link a

due vie fra il missile ed il sistema di lancio che permettono di operare

senza la necessità di radar di controllo del tiro ed illuminatori, in

aggiunta alla capacità di essere designato da una fonte esterna.

Lanciato come private-venture, il programma di sviluppo del CAMM ER ha

visto una definizione contrattuale con finanziamento di 95 milioni di

euro spalmati su tre anni, i cui fondi sono già allocati dal precedente

Governo ed al tempo stesso è stata completata la negoziazione

contrattuale fra Segredifesa (TERRARM) e MBDA così come è già stato

definito l’Implementation Agreement che regola la governance tra il

Ministero della Difesa italiano e quello britannico.

Manca soltanto il definitivo

via libera del nuovo Parlamento e la firma del contratto a seguito del

quale sarà esecutivo anche all’accordo con l’MoD UK regolante il

workshare e la suddivisione delle quote di mercato export derivante dal

fatto che il CAMM ER è un’evoluzione del CAMM, diventando a tutti gli

effetti un programma binazionale.

Il programma prevede il completamento

dello sviluppo e qualifica del missile, lo sviluppo e qualifica del

sistema di lancio dotato di proprio sistema di up-link, nonché la sua

integrazione, in ambito nazionale, con i sistemi missilistici di

prossima dotazione delle due Forze Armate: Posto Comando Modulo di

Ingaggio (PCMI) Forza NEC per l’Esercito Italiano, dotato di radar di

scoperta Rheinmetall Italia X-TAR 3D in banda ‘X’ destinato a

rimpiazzare lo Skyguard Aspide per la protezione delle forze in teatro

dalle minacce a bassa quota Medium Advanced Air Defence System – MAADS

per l’Aeronautica Militare, destinato alla difesa di aeroporti e basi e

che impiegherà il Posto Comando SIRUS dotato di radar di scoperta

multifunzionale Leonardo KRONOS 3D LAND, già adottato per

l’aggiornamento di una parte delle attuali batterie Spada.

Il lanciatore comune ad

entrambi le soluzioni, è frutto del medesimo sviluppo del sistema di

lancio inglese Land Ceptor, caratterizzato da una configurazione di 8

missili per lanciatore. Nel caso italiano è previsto l’impiego

dell’autocarro Astra 88.45 BAD, mentre il comando e controllo della

batteria dovrebbe basarsi sullo shelter PC/radar sopra descritti.

Quest’ultima

dovrebbe gestire da 3 a 6 lanciatori. Il programma di sviluppo del CAMM

ER prevede il primo lancio della munizione ai primi del 2019, ed

introduce un’importante novità rappresentata dallo studio di fattibilità

dell’integrazione del sistema a bordo delle nuove unità della Marina

Militare ed in particolare dei Pattugliatori Polivalenti d’Altura e dei

futuri pattugliatori di squadra/fregate leggere (PPX). Mantenendo in

comune la munizione con le altre Forze Armate, per la versione

navalizzata del CAMM ER, che MBDA ha chiamato Albatros NG (New

Generation), quest’ultima sta lavorando a tre possibili soluzioni per il

sistema di lancio, sfruttando il VLS Sylver A50, il Lockheed Martin ExLS

ed infine una soluzione similare a quella utilizzata per il CAMM a bordo

delle fregate britanniche Type 23 in sostituzione del sistema Sea Wolf.

Quest’ultima soluzione

rappresenta la novità, con un sistema derivato da quello adottato per il

refit delle fregate Type 23 britanniche ed il rimpiazzo del sistema Sea

Wolf con il Sea Ceptor (CAMM). Tale soluzione prevede l’aggancio del

singolo canister del missile ad una piastra in un blocco da 2×3 canister,

distanziati e leggermente inclinati fra loro. Una soluzione dai bassi

costi che offrirebbe un’equilibrata difesa negli scenari maggiormente

variegati.

La proposta di Lockheed Martin e MBDA è basata su una

versione modificata (per munizione più lunga) del sistema di lancio

indipendente a 3 celle ExLS (Extensible Launching System), che ha

completato con successo la qualificazione con il sistema missilistico

CAMM all’inizio di aprile. Sfruttando l’esperienza sviluppata con il

sistema Mk 41, il nuovo lanciatore dai costi contenuti a 3 celle ExLS

viene proposto per le unità di minori dimensioni che non possono

accogliere il complesso di lancio MK 41 da 8 celle. Nel caso specifico,

ciascuna cella dell’ExLS è in grado di accogliere 4 CAMM e può essere

inserito in un lanciatore Mk 41 (ExLS Host), soluzione che è stata

testata con successo alla fine del 2017. Infine, la soluzione

rappresentata dai VLS DCNS Sylver A50, che grazie ad un’opportuna

compartimentazione interna a diagonale, potrebbe ospitare due CAMM ER.

Foto

MBDA |

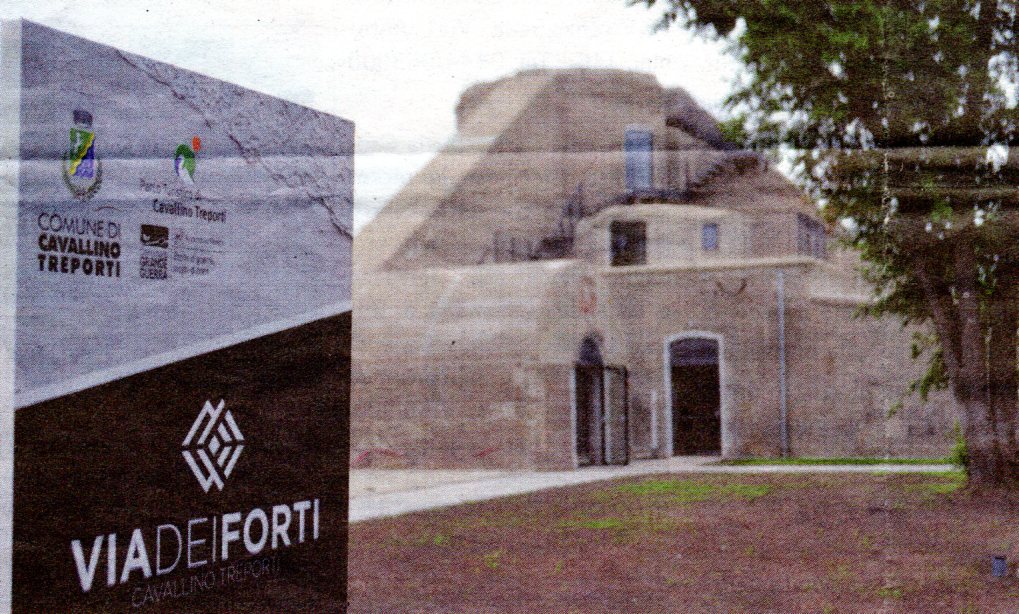

I

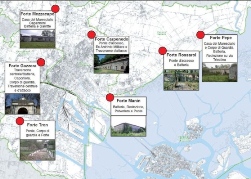

fondi erogati dalla Regione ammontano a

complessivi 45mila euro

I

fondi erogati dalla Regione ammontano a

complessivi 45mila euro

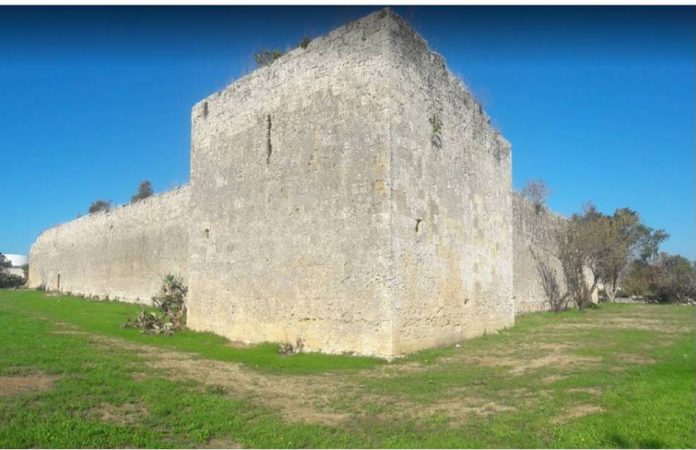

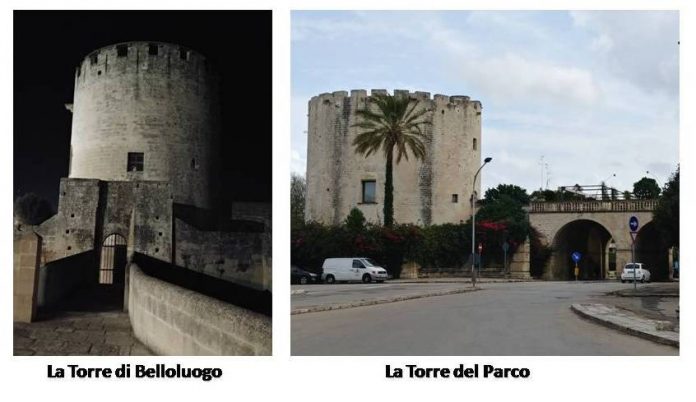

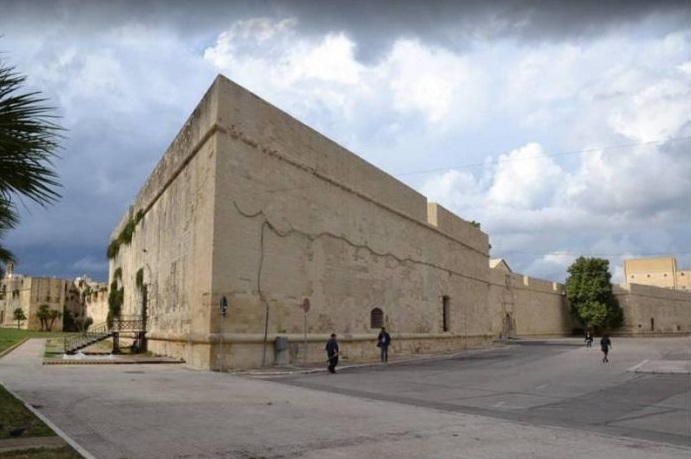

LECCE

– Si terrà oggi pomeriggio, alle ore

16.30, l’inaugurazione del nuovo Parco

delle Mura Urbiche dopo i lavori di

recupero e valorizzazione che hanno

interessato il tratto nord occidentale e

l’area ex Carlo Pranzo. I cittadini

presenti, guidati dai tecnici

progettisti dell’intervento l’Architetto

Patrizia Erroi, il Dottor Gianluca

Tramutola, l’Architetto Andrea Ingrosso

e dal Professor Paul Arthur, potranno

passeggiare lungo i nuovi spazi

completamente recuperati. I lavori di

questo 2° lotto, avente un costo

complessivo di 4.172.000 euro a valere

sui fondi POIn/FESR e del PAC, sono

stati eseguiti dall’impresa Mello srl ed

hanno riguardato in particolare il

restauro di un ulteriore tratto di cinta

muraria, la sistemazione dell’area

antistante i Bastioni ed ex Carlo

Pranzo, il completamento dello

svuotamento del fossato e il recupero

del giardino storico di Palazzo Giaconia.

Nell’area ex Carlo Pranzo, in

corrispondenza della parte antistante il

ciglio esterno del fossato

cinquecentesco, gli scavi archeologici,

che sono stati eseguiti nell’ambito di

questo 2° lotto sotto la direzione

scientifica della Soprintendenza e del

prof. Paul Arthur, hanno fatto emergere

una porzione significativa di strada

romana (che presumibilmente collegava

Lupiae a Brundisium) il cui tracciato è

stato interrotto in età medioevale dalla

costruzione di un sistema difensivo, del

quale sono ora visibili le fondazioni di

un tracciato murario e un antistante

fossato. A tali presenze monumentali si

sono aggiunti altri significativi

ritrovamenti, tra i quali i resti in

fondazione delle strutture murarie del

campo Polisportivo “Gino Buttazzi”

(1923) e del centro polisportivo

“Achille Starace” (1924). Come riportato

nella relazione del progetto, redatto

dall’Ufficio Centro Storico del Comune

di Lecce, si tratta di resti di

manufatti murari risalenti a epoche

diverse che ora, accostati l’uno

all’altro, formano un irripetibile ed

inedito palinsesto archeologico, che

testimonia “dal vero” la storia dello

sviluppo urbanistico di un pezzo

significativo della città. Un’area

urbana, fino a poco tempo addietro

adibita provvisoriamente a parcheggio,

sul cui fondale si ergeva la Cinta

muraria percepita come un relitto

trascurato e danneggiato dal tempo,

adesso, dopo l’intervento di restauro

conservativo e l’emergere dei

ritrovamenti archeologici , si è

trasformata in un accattivante paesaggio

di pietra, dotato di una intrinseca

qualità figurativa data

dall’intersecarsi – secondo diverse

direttrici, inclinazioni ed altimetrie –

di manufatti viari, circuiti difensivi

con fossati, canalizzazioni, etc. Un

paesaggio lapideo costituito da un unico

materiale (la pietra leccese ovvero la

biocalcarenite di età miocenica) diventa

elemento di memoria cittadina che

racconta al fruitore del nuovo percorso

di visita turistico-culturale cosa è

accaduto in oltre 2000 anni di storia

nell’area di sedime prossima al

tracciato della cinta muraria

cinquecentesca. Per l’area del giardino

storico di Palazzo Giaconia, che

rappresenta una stratificazione di usi

dal 1500 ad oggi, l’intervento ha mirato

a ricostituirne l’immagine complessiva,

preservando i caratteri propri dei

giardini murati cittadini, in termini di

componenti architettoniche,

vegetazionali e di arredo. All’interno

del giardino, dopo l’eliminazione delle

erbe infestanti e l’accantonamento nei

siti di ritrovamento degli elementi

lapidei superstiti, sono stati eseguite

– alla presenza di archeologi che hanno

documentato nel dettaglio i risultati

conseguiti – numerose trincee di scavo

che hanno consentito l’individuazione

delle quote originarie dei

terrazzamenti, la riscoperta delle

originarie scale in pietra leccese che

collegavano il giardino basso con il

giardino in quota, il riemergere dal

sottosuolo di singolari elementi di

arredo ed altri elementi architettonici

in pietra leccese che un tempo

corredavano il giardino (balaustra

modanata, pozzi, fontane, cordonature,

vasche, fioriere in pietra, ecc.).

LECCE

– Si terrà oggi pomeriggio, alle ore

16.30, l’inaugurazione del nuovo Parco

delle Mura Urbiche dopo i lavori di

recupero e valorizzazione che hanno

interessato il tratto nord occidentale e

l’area ex Carlo Pranzo. I cittadini

presenti, guidati dai tecnici

progettisti dell’intervento l’Architetto

Patrizia Erroi, il Dottor Gianluca

Tramutola, l’Architetto Andrea Ingrosso

e dal Professor Paul Arthur, potranno

passeggiare lungo i nuovi spazi

completamente recuperati. I lavori di

questo 2° lotto, avente un costo

complessivo di 4.172.000 euro a valere

sui fondi POIn/FESR e del PAC, sono

stati eseguiti dall’impresa Mello srl ed

hanno riguardato in particolare il

restauro di un ulteriore tratto di cinta

muraria, la sistemazione dell’area

antistante i Bastioni ed ex Carlo

Pranzo, il completamento dello

svuotamento del fossato e il recupero

del giardino storico di Palazzo Giaconia.

Nell’area ex Carlo Pranzo, in

corrispondenza della parte antistante il

ciglio esterno del fossato

cinquecentesco, gli scavi archeologici,

che sono stati eseguiti nell’ambito di

questo 2° lotto sotto la direzione

scientifica della Soprintendenza e del

prof. Paul Arthur, hanno fatto emergere

una porzione significativa di strada

romana (che presumibilmente collegava

Lupiae a Brundisium) il cui tracciato è

stato interrotto in età medioevale dalla

costruzione di un sistema difensivo, del

quale sono ora visibili le fondazioni di

un tracciato murario e un antistante

fossato. A tali presenze monumentali si

sono aggiunti altri significativi

ritrovamenti, tra i quali i resti in

fondazione delle strutture murarie del

campo Polisportivo “Gino Buttazzi”

(1923) e del centro polisportivo

“Achille Starace” (1924). Come riportato

nella relazione del progetto, redatto

dall’Ufficio Centro Storico del Comune

di Lecce, si tratta di resti di

manufatti murari risalenti a epoche

diverse che ora, accostati l’uno

all’altro, formano un irripetibile ed

inedito palinsesto archeologico, che

testimonia “dal vero” la storia dello

sviluppo urbanistico di un pezzo

significativo della città. Un’area

urbana, fino a poco tempo addietro

adibita provvisoriamente a parcheggio,

sul cui fondale si ergeva la Cinta

muraria percepita come un relitto

trascurato e danneggiato dal tempo,

adesso, dopo l’intervento di restauro

conservativo e l’emergere dei

ritrovamenti archeologici , si è

trasformata in un accattivante paesaggio

di pietra, dotato di una intrinseca

qualità figurativa data

dall’intersecarsi – secondo diverse

direttrici, inclinazioni ed altimetrie –

di manufatti viari, circuiti difensivi

con fossati, canalizzazioni, etc. Un

paesaggio lapideo costituito da un unico

materiale (la pietra leccese ovvero la

biocalcarenite di età miocenica) diventa

elemento di memoria cittadina che

racconta al fruitore del nuovo percorso

di visita turistico-culturale cosa è

accaduto in oltre 2000 anni di storia

nell’area di sedime prossima al

tracciato della cinta muraria

cinquecentesca. Per l’area del giardino

storico di Palazzo Giaconia, che

rappresenta una stratificazione di usi

dal 1500 ad oggi, l’intervento ha mirato

a ricostituirne l’immagine complessiva,

preservando i caratteri propri dei

giardini murati cittadini, in termini di

componenti architettoniche,

vegetazionali e di arredo. All’interno

del giardino, dopo l’eliminazione delle

erbe infestanti e l’accantonamento nei

siti di ritrovamento degli elementi

lapidei superstiti, sono stati eseguite

– alla presenza di archeologi che hanno

documentato nel dettaglio i risultati

conseguiti – numerose trincee di scavo

che hanno consentito l’individuazione

delle quote originarie dei

terrazzamenti, la riscoperta delle

originarie scale in pietra leccese che

collegavano il giardino basso con il

giardino in quota, il riemergere dal

sottosuolo di singolari elementi di

arredo ed altri elementi architettonici

in pietra leccese che un tempo

corredavano il giardino (balaustra

modanata, pozzi, fontane, cordonature,

vasche, fioriere in pietra, ecc.).

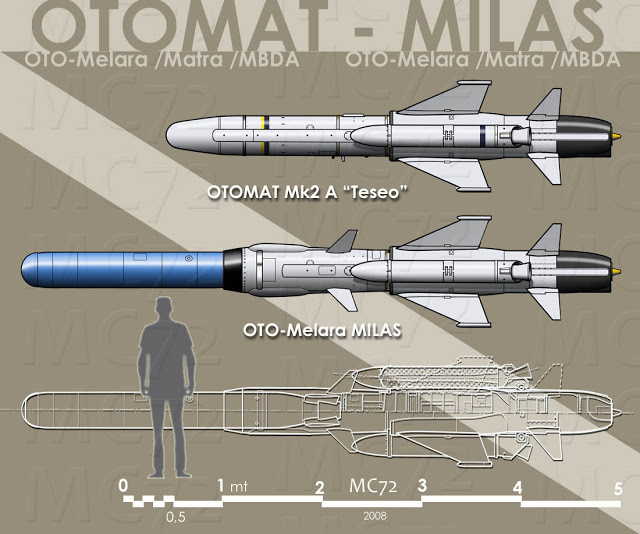

La

nuova arma, la Mk 2 venne sviluppata a

partire dal 1973 e il primo lancio venne

eseguito nel 1974. Lo sviluppo arrivò al

compimento nel 1976, in linea con

l'entrata in servizio del modello 1, ma

il primo lancio oltre l'orizzonte,

probabilmente dal poligono sardo di

Salto di Quirra, avvenne solo nel 1978.

Ben presto anche quest'arma arrivò in

servizio con la MM, ma inizialmente non

fu offerta all'export. Tecnicamente, il

missile si presentava come un'arma di

grosse dimensioni, non tanto per la

lunghezza, ma per la larghezza dovuta ad

una fusoliera larga 40 cm dotata di due

impulsori a razzo laterali ROXEL e un

turbogetto TR-281 ARBIZON III, 400 kg/s

che offre una spinta circa il 50%

maggiore che nel caso del similare

Harpoon. La testata, 210 kg è appena

davanti alla sezione motore che

comprende un totale di 90 litri,

sufficienti per almeno 10 minuti di

autonomia. La testa di ricerca è ancora

avanti e comprende un radar di ricerca

autonomo, ospitato dietro un muso in

materiale dielettrico. In definitiva, lo

schema della fusoliera, realizzata in

lega leggera di alluminio verte quindi,

da prua a poppa, nelle sezioni: guida,

elettronica, testata, carburante,

motore. Le superfici di controllo sono

quattro grosse ali stabilizzatrici al

centro fusoliera e quattro alette mobili

alla sua estremità posteriore.

La

nuova arma, la Mk 2 venne sviluppata a

partire dal 1973 e il primo lancio venne

eseguito nel 1974. Lo sviluppo arrivò al

compimento nel 1976, in linea con

l'entrata in servizio del modello 1, ma

il primo lancio oltre l'orizzonte,

probabilmente dal poligono sardo di

Salto di Quirra, avvenne solo nel 1978.

Ben presto anche quest'arma arrivò in

servizio con la MM, ma inizialmente non

fu offerta all'export. Tecnicamente, il

missile si presentava come un'arma di

grosse dimensioni, non tanto per la

lunghezza, ma per la larghezza dovuta ad

una fusoliera larga 40 cm dotata di due

impulsori a razzo laterali ROXEL e un

turbogetto TR-281 ARBIZON III, 400 kg/s

che offre una spinta circa il 50%

maggiore che nel caso del similare

Harpoon. La testata, 210 kg è appena

davanti alla sezione motore che

comprende un totale di 90 litri,

sufficienti per almeno 10 minuti di

autonomia. La testa di ricerca è ancora

avanti e comprende un radar di ricerca

autonomo, ospitato dietro un muso in

materiale dielettrico. In definitiva, lo

schema della fusoliera, realizzata in

lega leggera di alluminio verte quindi,

da prua a poppa, nelle sezioni: guida,

elettronica, testata, carburante,

motore. Le superfici di controllo sono

quattro grosse ali stabilizzatrici al

centro fusoliera e quattro alette mobili

alla sua estremità posteriore.

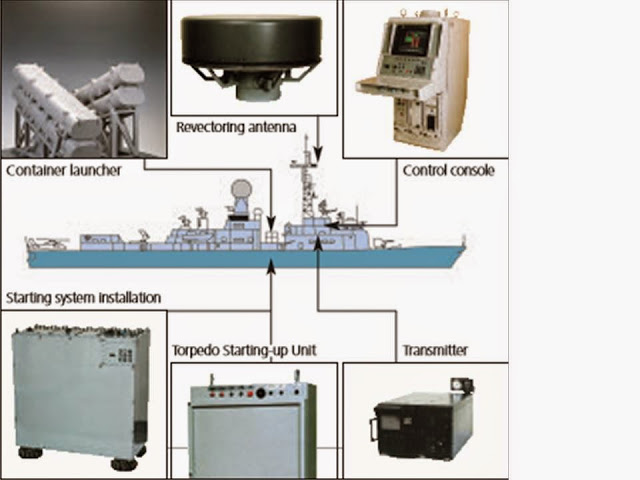

Il

missile MILAS, del tipo antisom è stato

ideato e realizzato per sopperire

principalmente ai ritardi di intervento

degli elicotteri ASW cooperanti sulla

scena d'azione, che esercitano il ruolo

offensivo nei confronti del

sommergibile. Analogamente all'ASROC,anche

il MILAS, è costituito dalle seguenti

parti componenti:

Il

missile MILAS, del tipo antisom è stato

ideato e realizzato per sopperire

principalmente ai ritardi di intervento

degli elicotteri ASW cooperanti sulla

scena d'azione, che esercitano il ruolo

offensivo nei confronti del

sommergibile. Analogamente all'ASROC,anche

il MILAS, è costituito dalle seguenti

parti componenti: “Container”,

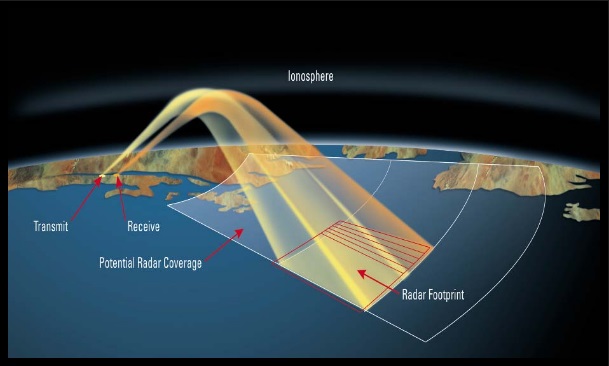

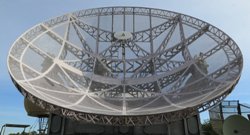

detto anche sistema 29B6, é il nuovo

radar russo OTH (Over the Horizon) la

cui prima stazione é stata impiantata

due settimane fa nella regione della

Mordovia.

“Container”,

detto anche sistema 29B6, é il nuovo

radar russo OTH (Over the Horizon) la

cui prima stazione é stata impiantata

due settimane fa nella regione della

Mordovia.

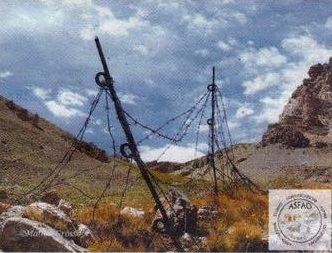

La

sua struttura, molto caratteristica, era

aguzza e possente al tempo stesso, con

un insieme di caratteristiche che lo

rendevano unico tra i pur numerosi

missili antiaerei dell'epoca. Esso era

bistadio: il primo aveva ben 4 motori a

razzo con propellenti solidi, riuniti in

un complesso chiamato M42, studiato per

ridurre la lunghezza del missile a

valori accettabili, e realizzato con i

motori di accelerazione (booster) M5E1.

Esso era dotato anche di 4 ali

cruciformi per la stabilizzazione.

Questo complesso pesava da solo 2345 kg

e dava quasi 80.000 kg di spinta per 3,4

secondi.

La

sua struttura, molto caratteristica, era

aguzza e possente al tempo stesso, con

un insieme di caratteristiche che lo

rendevano unico tra i pur numerosi

missili antiaerei dell'epoca. Esso era

bistadio: il primo aveva ben 4 motori a

razzo con propellenti solidi, riuniti in

un complesso chiamato M42, studiato per

ridurre la lunghezza del missile a

valori accettabili, e realizzato con i

motori di accelerazione (booster) M5E1.

Esso era dotato anche di 4 ali

cruciformi per la stabilizzazione.

Questo complesso pesava da solo 2345 kg

e dava quasi 80.000 kg di spinta per 3,4

secondi. Gli

apparati a terra vennero presto

migliorati rispetto a quelli dell'

Gli

apparati a terra vennero presto

migliorati rispetto a quelli dell'

.jpg)

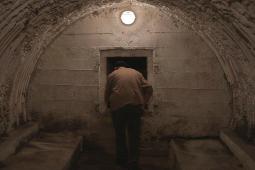

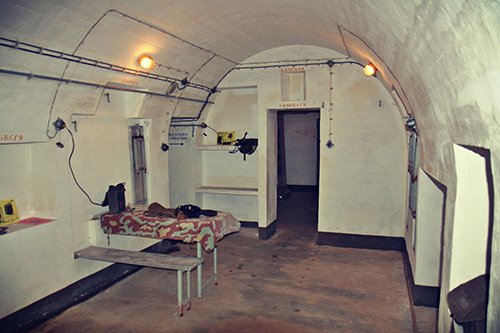

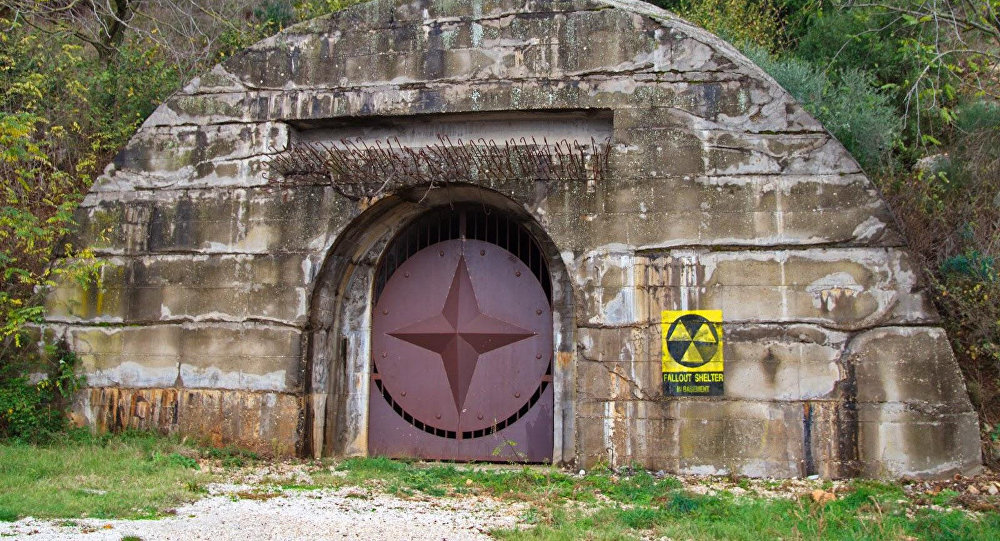

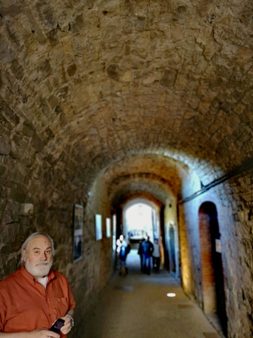

La

galleria anti-aerea venuta alla luce durante lavori di manutenzione al

manto stradale. «Dovrà essere svuotata, bonificata e resa sicura»

La

galleria anti-aerea venuta alla luce durante lavori di manutenzione al

manto stradale. «Dovrà essere svuotata, bonificata e resa sicura»

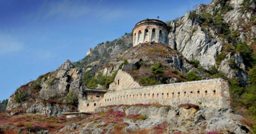

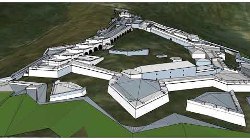

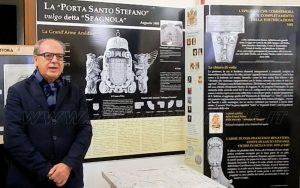

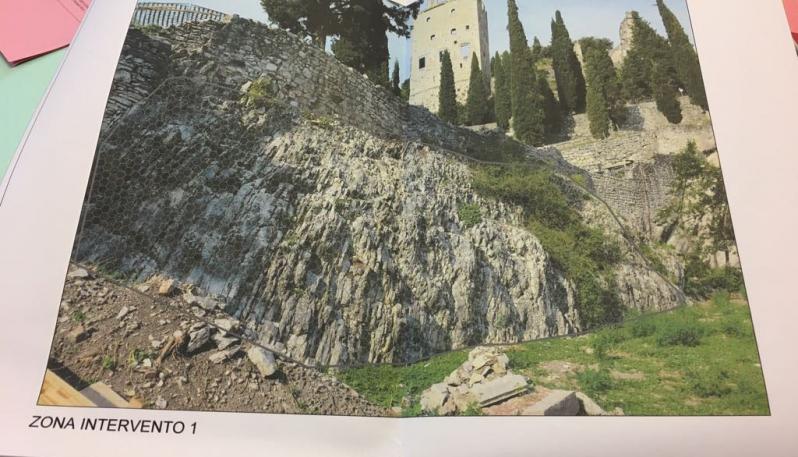

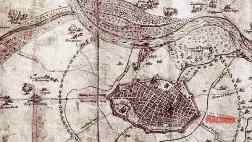

Un

nuovo intervento di recupero e salvaguardia della cinta muraria di

Montecarlo grazie ad un contributo di 150 mila euro da parte del

Ministero dei Beni Culturali che sarà gestito direttamente dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di

Lucca e Massa Carrara di Lucca. Al recepimento del finanziamento,

contenuto nel piano di investimenti del Ministero che fa capo al Fondo

per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito

dalla legge di bilancio 2017, ha direttamente operato l'amministrazione

comunale che lo scorso 18 gennaio ha tenuto un incontro presso la sede

del MiBAC a Roma alla presenza dei funzionari del ministero, del Sindaco

di Montecarlo Vittorio Fantozzi, del vicesindaco Luca Galligani e

dell'architetto Paolo Anzilotti. Durante l'incontro, richiesto da tempo

dal Comune di Montecarlo, gli amministratori hanno presentato ed

illustrato, oltre ai progetti di intervento urgente sulle mura, il

Master Plan per il recupero e la valorizzazione della cinta muraria

allegato al nuovo Piano Strutturale approvato nel novembre 2017.

Un

nuovo intervento di recupero e salvaguardia della cinta muraria di

Montecarlo grazie ad un contributo di 150 mila euro da parte del

Ministero dei Beni Culturali che sarà gestito direttamente dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di

Lucca e Massa Carrara di Lucca. Al recepimento del finanziamento,

contenuto nel piano di investimenti del Ministero che fa capo al Fondo

per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito

dalla legge di bilancio 2017, ha direttamente operato l'amministrazione

comunale che lo scorso 18 gennaio ha tenuto un incontro presso la sede

del MiBAC a Roma alla presenza dei funzionari del ministero, del Sindaco

di Montecarlo Vittorio Fantozzi, del vicesindaco Luca Galligani e

dell'architetto Paolo Anzilotti. Durante l'incontro, richiesto da tempo

dal Comune di Montecarlo, gli amministratori hanno presentato ed

illustrato, oltre ai progetti di intervento urgente sulle mura, il

Master Plan per il recupero e la valorizzazione della cinta muraria

allegato al nuovo Piano Strutturale approvato nel novembre 2017.

Da

martedì 25 settembre riprende il tradizionale ciclo di incontri

“Leggere, raccontare, incontrarsi…”. Iniziato nel 2008, il ciclo ogni

anno si propone in due edizioni, una primaverile e una autunnale, e con

lo scopo di promuovere la conoscenza di autori e storie locali. Gli

appuntamenti, organizzati dalla Biblioteca Forteguerriana e dalla

Biblioteca San Giorgio, si svolgono nelle stesse biblioteche e prevedono

prevalentemente la presentazione di libri, sia che si tratti di opere

che parlano di Pistoia e del suo territorio, sia che si tratti di opere

di autori pistoiesi che non necessariamente hanno Pistoia come

argomento.

Da

martedì 25 settembre riprende il tradizionale ciclo di incontri

“Leggere, raccontare, incontrarsi…”. Iniziato nel 2008, il ciclo ogni

anno si propone in due edizioni, una primaverile e una autunnale, e con

lo scopo di promuovere la conoscenza di autori e storie locali. Gli

appuntamenti, organizzati dalla Biblioteca Forteguerriana e dalla

Biblioteca San Giorgio, si svolgono nelle stesse biblioteche e prevedono

prevalentemente la presentazione di libri, sia che si tratti di opere

che parlano di Pistoia e del suo territorio, sia che si tratti di opere

di autori pistoiesi che non necessariamente hanno Pistoia come

argomento.

Controllava

le telecomunicazioni nell’area

mediterranea

Controllava

le telecomunicazioni nell’area

mediterranea

ALESSANDRIA -

ALESSANDRIA -